La dépose soignée : une nouvelle étape clé sur les chantiers

Le réemploi transforme les pratiques sur les chantiers, et ce principalement au cours de la déconstruction. C’est à ce moment-là que les matériaux peuvent être récupérés pour pouvoir leur donner une seconde vie. Cependant, pour réemployer, il faut adapter les méthodes. C’est ainsi qu’une nouvelle pratique est née : la dépose soignée.

Elle consiste à extraire les matériaux sans les abîmer pour pouvoir les réutiliser à l’identique ou en détournement d’usage. Contrairement à un curage classique, on ne cherche pas à démolir et traiter un déchet qui sera, au mieux, recyclé, mais à préserver un élément entier qui pourra être réemployé.

Cela demande du temps, de la précision, et des compétences. L’opérateur qualifié doit comprendre comment le bâtiment a été monté pour pouvoir le déconstruire proprement. L’objectif étant de dissocier les éléments sans les détériorer, mais aussi de bien conserver toutes les pièces de fixation qui faciliteront grandement le réemploi.

Cette étape doit intervenir le plus tôt possible, avant que d’autres travaux ne risquent d’endommager les matériaux à récupérer. Dans certains cas (présence d’amiante ou de plomb par exemple), elle est décalée après le traitement des matériaux pollués en contact avec les éléments à récupérer.

La dépose soignée est aujourd’hui un nouveau métier, avec ses savoir-faire spécifiques. Elle est devenue un levier essentiel pour rendre le réemploi concret sur le terrain.

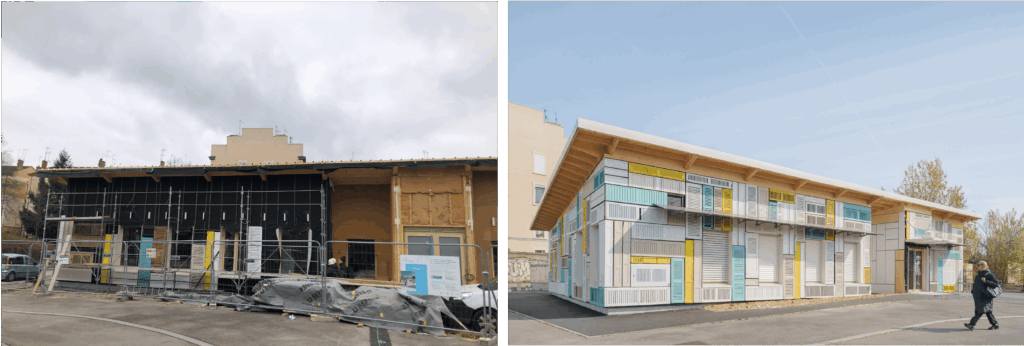

Exemple de la dépose soignée de la façade du CROUS Madeleine à Lyon 7ème par la Métallerie Gaulin

L’importance du conditionnement et du stockage

Une fois les matériaux déposés soigneusement, tout n’est pas joué. Il faut encore bien les conditionner et les stocker car d’autres risques apparaissent : dégradation, casse… conduisant parfois au refus des matériaux.

Lors de visites de chantier, nous découvrons régulièrement des matériaux bien déposés mais mis de côté sans protection. Le gisement peut alors être altéré (chocs, humidité, poussière…) et ne plus être réemployable.

Pour éviter cela, le conditionnement est anticipé dès le début du chantier. Palettes, cartons, chevalets, cales bois… le type de conditionnement doit être adapté à chaque matériau. Il faut aussi prévoir les protections adaptées : mousse, film plastique, carton… tout ce qui peut éviter les chocs ou l’exposition. Le conditionnement doit aussi intégrer les enjeux logistiques : est-ce que le matériau va devoir être déplacé plusieurs fois ? A-t-on un transpalette à disposition ? Faudra-t-il passer des marches et donc prévoir une manutention ? Quel moyen de transport utilisera-t-on et comment chargera-t-on le camion ?

Conditionner ne suffit pas. Il faut aussi un stockage adapté, voire sécurisé.

Le stockage est fait idéalement en intérieur, à l’abri des intempéries. Néanmoins, certains matériaux bien protégés peuvent rester en extérieur. Même dans un bâtiment clos, il faut être vigilant à l’humidité, aux variations de température, ou aux infiltrations.

Par exemple, des panneaux bois stockés dans un sous-sol ont été stockés sous deux formes : une première partie à l’horizontale sur palettes, la seconde à la verticale contre les murs. De fortes pluies ont fait déborder les réseaux d’eau pluviale et les panneaux verticaux ont gonflé sous l’humidité, condamnant leur réemploi. On pourrait penser que la palettisation suffit, mais dans un autre exemple des panneaux à l’horizontale ont cette fois reçu les projections des descentes EP trop proches : nous avons pu les sauver en recoupant les bords abîmés.

C’est pourquoi chaque étape compte : du conditionnement au stockage, la vigilance est de mise. Bien gérer ces phases, c’est préserver la valeur des matériaux et garantir leur seconde vie.

Exemple du conditionnement des radiateurs en fonte dans le cadre du projet du Groupe Scolaire de Croix Luizet pour la SEMCODA

Comment réussir la mise en œuvre des matériaux de réemploi

Une fois les matériaux soigneusement déposés, conditionnés et stockés, il reste une étape clé : la remise en œuvre, sur le même chantier ou sur un autre projet.

Cette étape n’est pas réduite à la pose des matériaux : les lots désignés doivent généralement les reconditionner. Ce reconditionnement dépend de l’état du matériau et de son usage futur. Il peut s’agir d’un simple nettoyage, d’une mise aux dimensions ou d’une transformation complète. Par exemple, une porte peut devenir un bardage, un garde-corps un rack à vélos.

La durée de cette transformation, prenant également en compte le besoin de déplacer le matériau dans un atelier, doit être anticipée afin de respecter le planning global du chantier.

Une fois reconditionnés, les matériaux se posent généralement de la même manière que des matériaux neufs. Dans le cas contraire, nous devons établir un protocole de remise en œuvre, défini en amont. Ce protocole permet de garantir la conformité avec les règles de l’art et les normes en vigueur. Il est élaboré avec les bureaux d’études spécialisés, puis validé par le bureau de contrôle technique s’il s’agit d’un matériau avec un enjeu assurantiel particulier. Pendant la pose, il est essentiel de s’assurer que ce protocole est bien respecté, et il prend parfois la forme d’articles très détaillés au CCTP.

Pour réussir la mise en œuvre d’un matériau de réemploi, l’anticipation est primordiale pour les étapes suivantes :

- Identifier le gisement (surtout en cas de réemploi ex situ ou de sourcing)

- Définir le reconditionnement nécessaire

- Établir un protocole de pose validé techniquement

Projet du Cèdre à Paray-Le-Monial – Photos de Julie Herrgott

Gérer les incertitudes liées aux gisements externes

Dans une démarche de réemploi, quand les matériaux proviennent de gisements externes, le matériau final est souvent inconnu en phase de conception. La nature des gisements et leur disponibilité sont en effet difficiles à garantir avec une visibilité supérieure à 3 mois.

Le choix du matériau intervient donc plus tardivement que pour le neuf, parfois même après le DCE. C’est normal : les chantiers s’étalent dans le temps, et il est rare (et peut même être risqué) de stocker trop tôt un matériau en attente de réemploi. Nous notons plusieurs facteurs qui contribuent à reculer la date de ce choix :

- Retard des chantiers ;

- Stockage risqué et coûteux des matériaux ;

- Disponibilité des gisements (rareté, production limitée des filières…)

- Sourcing opéré par l’entreprise (et donc postérieur au DCE)

- Lot concerné réalisé en fin de chantier (notamment pour le second œuvre)

Néanmoins, dès la conception, nous définissons des caractéristiques cibles : dimensions, type de matériau, aspects techniques ou esthétiques… Ces critères sont intégrés dans le DCE, et associés au protocole de remise en œuvre.

Une fois le gisement validé, les plans d’exécution devront s’ajuster au matériau réellement trouvé. Cela demande de la réactivité, de la souplesse… et une bonne coordination avec l’équipe de maîtrise d’œuvre.

Cette méthode implique d’accepter une part de flexibilité : le rendu final ne sera jamais figé dès la conception. Il évoluera avec les matériaux effectivement disponibles. Dans le cas du sourcing des persiennes pour la Maison du projet de la Saulaie, l’architecte a ainsi dû revoir son calepinage jusqu’au mois précédent la pose : tout d’abord pour avoir le gisement complet, et ensuite pour s’adapter aux variations de dimensions des bois passés dans les bains de décapage.

Exemple de la maison du projet de La Saulaie à Oullins pour la SERL – deuxième photo de Vladimir De

Conclusion

Mettre en œuvre du réemploi sur un chantier, c’est ajouter de nouvelles étapes. Mais aussi changer de regard sur la manière de déconstruire et de construire.

Quand il est intégré dès le départ et inscrit dans le planning global, nous avons constaté que le réemploi s’intègre tout à fait dans les délais de chantier traditionnels. Il ajoute néanmoins un besoin de flexibilité supplémentaire pour vérifier les conditionnements, ou intégrer les gisements, ou encore adapter les poses.

Au-delà de l’aspect technique, le réemploi est un vecteur de relocalisation. Il fait appel à des savoir-faire spécifiques, mobilise une main d’œuvre qualifiée, et valorise les métiers de terrain : dépose, reconditionnement, transformation… C’est une opportunité pour structurer des filières locales et déjà existantes, tout en construisant plus sobrement.